RLYの検索結果

コース (0)

記事 (4)

用語集 (0)

Rally Protocol(RLY)とは何ですか?

Taki Games:P2Eの再定義、Web3モバイルゲームプラットフォームの出現

ソーシャルトークン2.0:ブロックチェーンがもたらす社会経済の最新進化とそのユースケース

はじめに

2022年から2024年にかけての業界全体の規制強化や信頼危機、規制刷新を経て、2025年の暗号資産市場は新たな機関主導の変革フェーズに突入しました。規制枠組みが明確化し、コンプライアンスに準じた参入チャネルが広く開放されたことで、暗号資産は「周縁的資産」から脱却し、今や多くの機関ポートフォリオにおいて「コアアセット」として組み込まれつつあります。

こうした機関化の潮流は、以下のような重要な政策や市場イベントにより促進されています。

- Genius Actの成立、およびBlackRock、Fidelity、ARKなど主要プレイヤーによる現物型ETFの2024年SEC正式承認。主流かつコンプライアンスに準じたエントリーが全面解放。

- 香港のStablecoin条例によってステーブルコイン発行体のライセンス制度が確立され、アジアトップレベルの暗号資産規制基盤が形成。

- EUのMiCA規制の完全施行により、欧州全域で暗号資産・ステーブルコイン規制の統一と、越境機関投資の法的枠組みが実現。

- ロシア財務省による「暗号資産の闇からの解放」支持声明と、富裕層向けコンプライアンス取引経路の開設。

- BlackRock、Franklin Templeton、野村、Standard Charteredなど主要金融機関によるデジタル資産運用、カストディ、決済、基盤インフラ事業への積極進出。

規制の明確化によって市場の信頼が回復し、資本流動の再構築が進展しています。EY-Parthenonが2025年に発表したInstitutional Digital Assets Surveyでは、世界中の機関投資家の86%以上が既に暗号資産へ投資済みまたは今後3年以内に投資予定と回答しています。野村の調査でも、日本の機関投資家の半数以上がデジタル資産を戦略的に組み込んでいることが示されました。

この状況を踏まえ、本レポートでは機関投資家による暗号資産アセット配分の動機、戦略の進化、投資経路の分化、市場参画形態の変化を体系的に分析します。さらにケーススタディを用いて、新しい「機関化時代」における暗号資産市場の構造的なチャンスを明らかにします。

2. 機関投資家による参入動機

デジタル資産は従来「高変動」「高リスク」の周辺資産として認識されていましたが、徐々に機関ポートフォリオの重要な構成要素へと変化しています。複数の調査によれば、機関投資家の83%以上が2025年にデジタル資産の保有を維持・拡大予定であり、その中でも多くが大幅な増加を計画しています。参入動機はデジタル資産の固有特徴のみならず、支える技術インフラの成熟と将来トレンドへの確信によるものです。

2.1 高いリターンとリスク分散

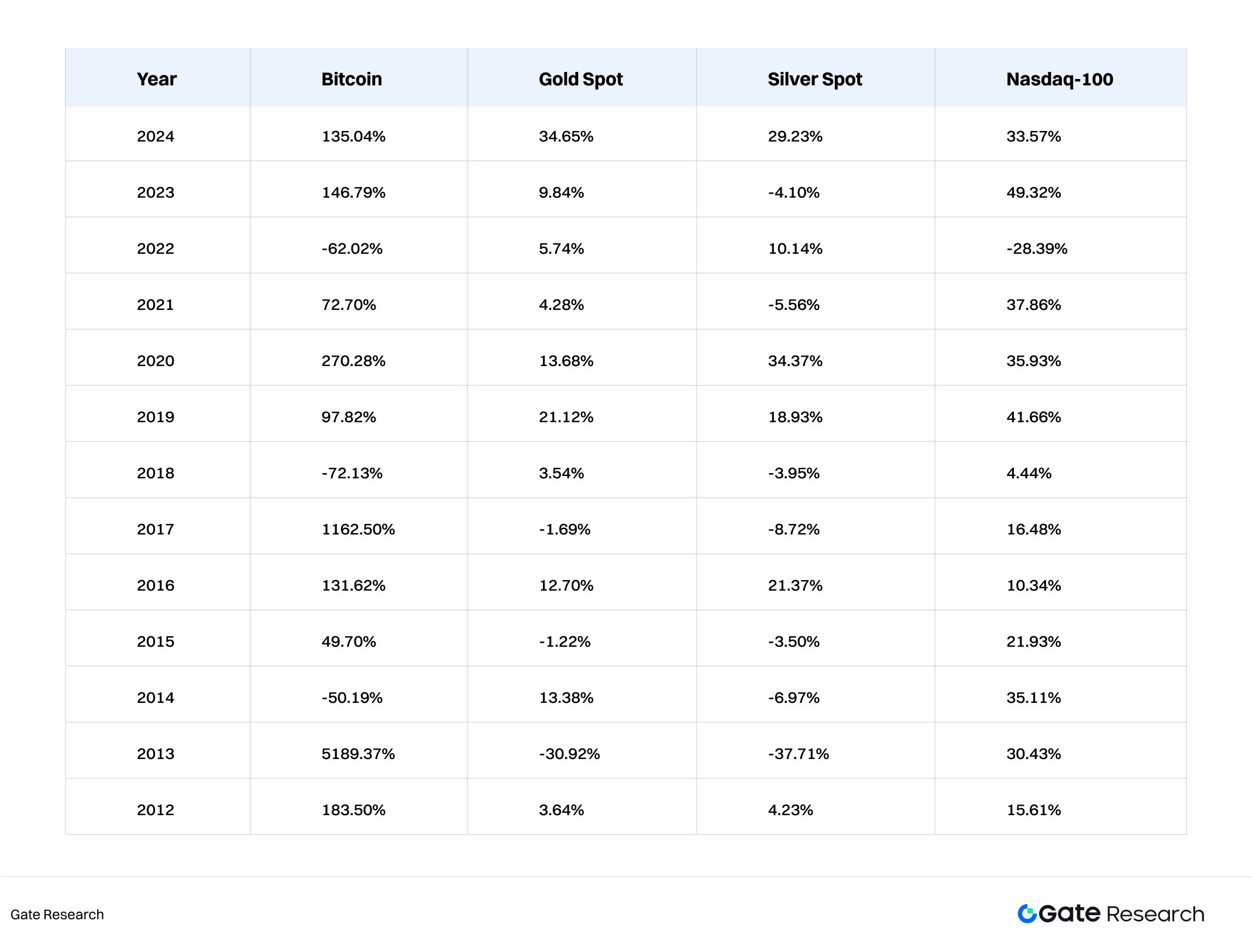

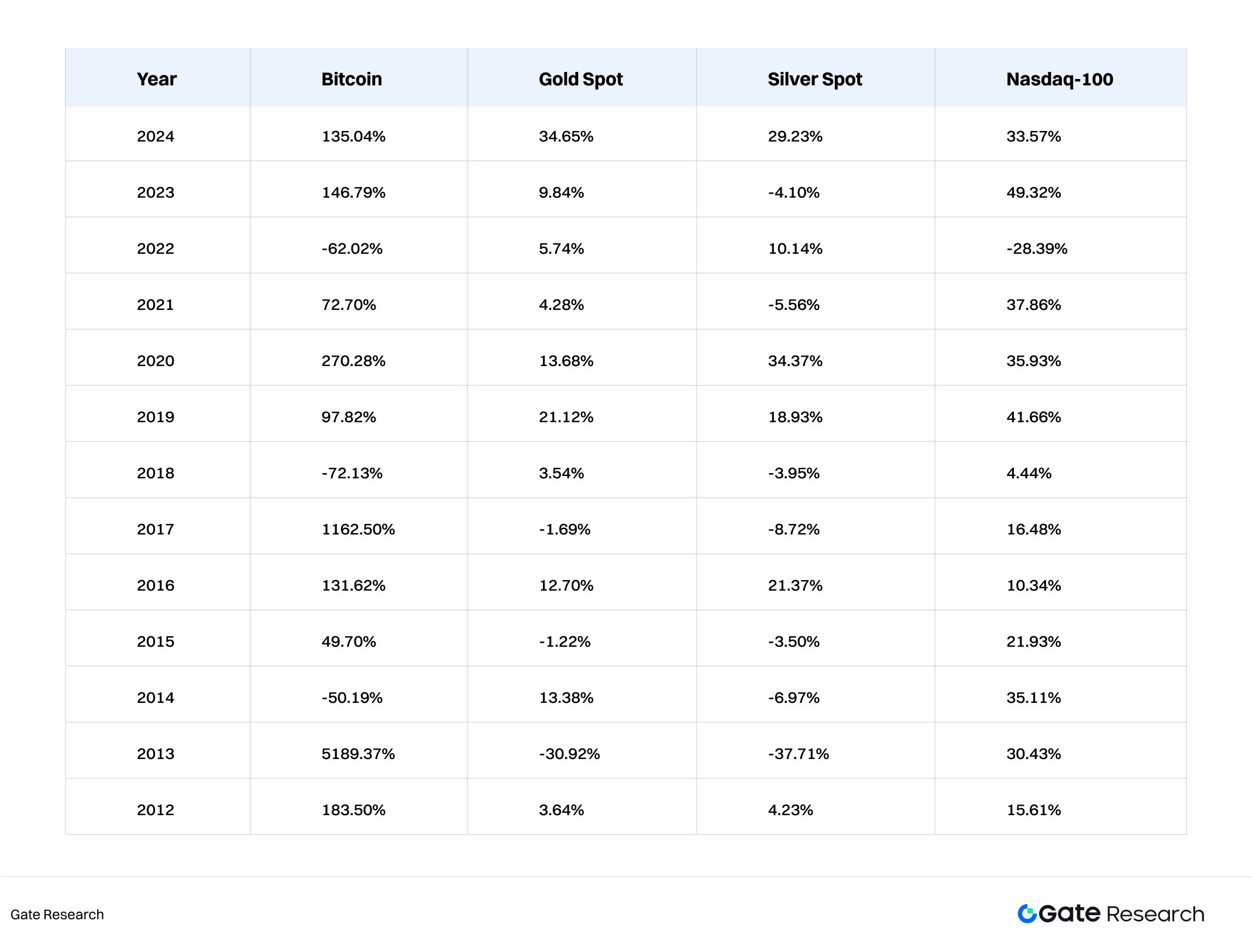

2012年以降、Bitcoin(BTC)などの暗号資産は、ゴールド、シルバー、NASDAQなど従来資産を大きく上回るリターン実績を残しています。BTCの平均年率リターンは61.8%、ETH(Ethereum)は61.2%で、伝統資産を大きく凌駕します。一方、伝統的な機関ポートフォリオは限界収益低下傾向にあり、ポストコロナ期の高インフレと政策金利不透明を背景に、機関投資家は低相関資産でのヘッジや分散投資志向を強めています。

調査では、過去5年間でBitcoinの株式との相関係数は0.25未満、ゴールドとの相関は0.2~0.3の範囲にとどまります。ラテンアメリカや東南アジアなど新興市場通貨・商品との関連もさらに希薄です。これにより、暗号資産は機関投資家のアルファ獲得、システムリスクのヘッジ、シャープレシオの向上の有力手段となります。

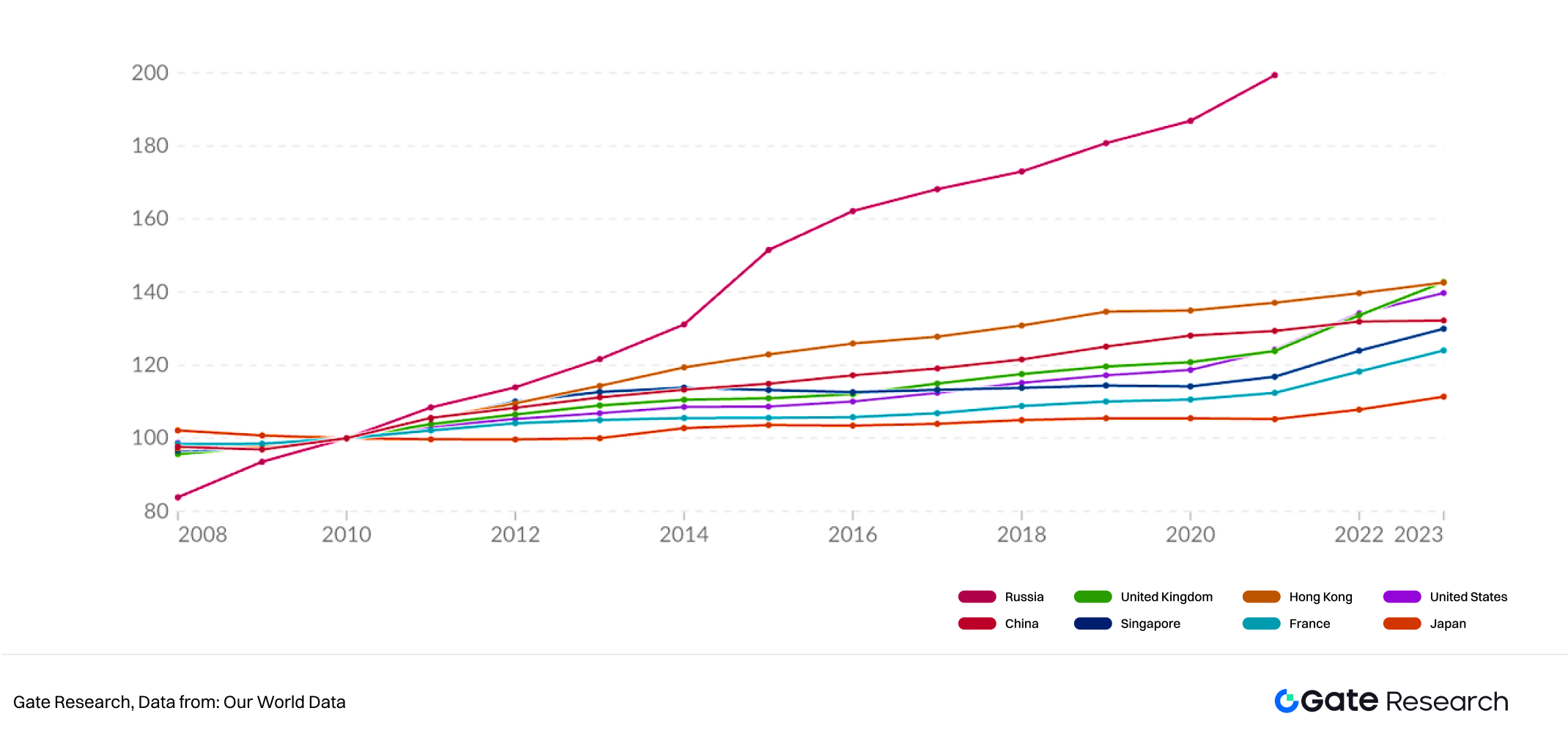

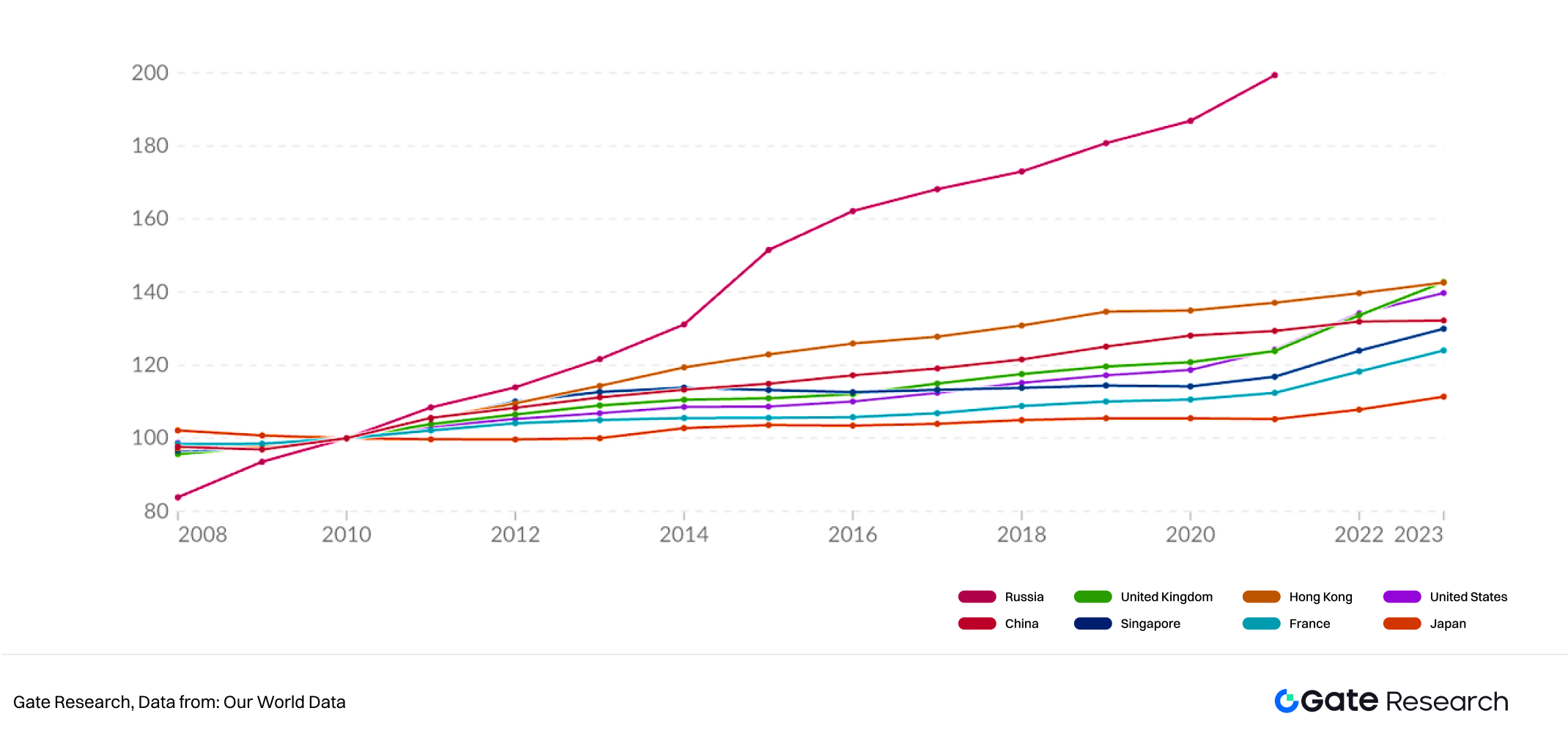

2.2 インフレヘッジと法定通貨価値下落対策の戦略的需要

2020年以降、グローバルな量的緩和は主要資産クラスの価値上昇を促し、インフレが世界投資家の主課題となっています。とくにBitcoinなどの暗号資産は、技術的に供給上限2,100万枚が保証されているため、法定通貨価値下落防衛手段として注目を集めています。この希少性により、BTCは「デジタルゴールド」として長期的価値保存資産となっています。BlackRockのCIO Rick Riederは「長期的にはBitcoinは単なる決済通貨以上に価値保存資産としての性質が強い」と明言しています。

2.3 インフラ・決済効率の向上

機関投資家が暗号資産への参入に慎重だった主因のひとつは、決済プロセスやカストディの透明性不足、カウンターパーティリスクの高さです。初期の暗号市場は「シャドーファイナンス」と呼ばれ、従来型金融のような中央清算や規制カストディ、リスク管理体制が不十分でした。特に機関投資家にとって、ポストトレード決済や資金保全の不確実性は重大リスクでした。

近年、暗号資産インフラは以下の点で質的進化を遂げています。

- カストディサービス主流化:多くのカストディ事業者が金融規制ライセンスを取得し、機関向けコンプライアンスカストディを提供。Fidelity Digital Assetsではコールドストレージ分離、マルチシグウォレット、保険、攻撃緩和機能、リアルタイム監査等を導入し、資金保全への信頼性を大幅に強化。

- 清算・マッチング機能の高度化:従来型CEX/OTCは清算仲介が不在で遅延やリスクが多かったが、Gate.ioや金融機関は伝統金融モデルを参考に清算・マッチングシステムを構築。

- 決済効率向上によるコスト・リスク削減:従来金融の越境決済や証券決済は数日と高コストだが、暗号市場オンチェーン決済は高効率かつ仲介不要。上記インフラと組み合わせればT+0即時決済・24時間運用で、タイムゾーン制約なくグローバルに資産流通が可能。

2.4 技術主導型の未来金融モデルへの参画

機関投資家の暗号資産市場参入は、将来技術トレンドへの戦略的賭けという側面も持っています。Web3、DeFi、RWAなど新興領域は、金融サービスのあり方や資産表現手法を根本から変革する可能性を秘めています。

具体例:

- スイス銀行によるRWA担保債券のオンチェーン発行

- Citibankによるトークン化預金プラットフォームの展開

- JPMorganによる企業向けブロックチェーン決済「Onyx(オニックス)」プロジェクト運用

こうした変革で、先行機関は大きな先行者利益を獲得しています。

2.5 顧客需要と次世代の資産志向

多くの機関投資家—特に年金基金や保険会社—は顧客層の世代交代を迎えています。ミレニアル世代やZ世代はデジタル資産への理解が深く、機関側も資産運用モデルの再構築が求められています。Fidelityの2024年調査では、ミレニアル世代の顧客の約60%が退職ポートフォリオへのBTC・ETH組み入れを希望。こうした需要変化が、機関暗号資産商品の多様化・裾野拡大を加速しています。

3. 機関投資戦略分析

暗号資産市場の機関化・デジタル資産構造の成熟が進むなか、機関参入はますます多様化しています。探索的配分から複数戦略型のポートフォリオ構築まで、機関暗号資産投資は階層化・戦略高度化・構造統合へと進化しています。ここでは機関タイプ、投資スタイル、アロケーション経路という三つの軸で代表的エントリー戦略と資産志向を分析します。

3.1 機関タイプ別:特性に応じた多様な戦略

機関投資家はリスク許容度やアロケーション指令・流動性ニーズなどが異なる多様なグループです。主なプレイヤーはファミリーオフィス、年金基金・政府系ファンド、大学基金などで、暗号資産分野における投資行動にも特徴があります。

3.1.1 ファミリーオフィス

- リスク許容度が高く、資産イノベーションへの柔軟性が大きい。

- 初期トークンプロジェクト、暗号ネイティブ型VCファンド、オンチェーン利回り戦略を好む傾向。

- トークン現物保有、プライベートセール、Web3 VCファンド経由などで参入。例えば、シンガポール・スイスの複数ファミリーオフィスはEthereumステーキングやWeb3インフラ(Rollup、オラクル等)へのシード投資に積極参加しています。

3.1.2 年金基金・政府系ファンド

- 長期安定性やマクロヘッジ能力を最重視し、保守的な配分スタイルを採用。

- 現物型ETFや債券型RWA(実世界資産:Real World Assets)など規制商品を好む傾向。

- BlackRockやFidelityなど大手運用プラットフォーム経由で間接エクスポージャー取得。例えば、ノルウェー政府系ファンドNorges Bankは2024年年次レポートでCoinbase株式・BTC ETF保有を開示し、株式経由でデジタル資産分野に参入しています。

3.1.3 大学基金・財団

- 技術イノベーションや最先端トレンドへの志向が強い。

- a16z crypto、Paradigm、Variant等Web3トップVCファンド経由が多い。

- Layer2スケーリング、プライバシーコンピューティング、AI+Crypto融合など初期テーマ投資を好む。例えば、ハーバード、MIT、イェール大学基金はWeb3特化型ファンドへ長期投資し、データ構成・基盤プロトコル革新分野で積極参入しています。

3.2 投資スタイル別:アクティブ・パッシブ戦略の共存

機関による暗号資産投資は、リスク・リターン志向や運用リソース投入度合いに応じて、アクティブ型・パッシブ型戦略に大きく分かれます。

3.2.1 アクティブアロケーション戦略

- 独自調査チームによるオンチェーン解析・オフチェーン評価モデル構築。

- 裁定取引、ステーキング、DeFi流動性マイニング、ボラティリティ・Gammaトレード(ガンマトレード)、プロトコルガバナンス等多様な戦略展開。

- 多チェーン・多資産・クロスプロトコル型の柔軟なポートフォリオ構造も特徴。例えば、Franklin TempletonはStaking-as-a-Service(ステーキング・アズ・ア・サービス)やDeFi流動性活用型のデジタル資産ファンド管理プラットフォームを構築しています。

3.2.2 パッシブアロケーション戦略

- ETF、仕組み債、ファンドシェア等を用いて間接的にエクスポージャー獲得。

- NAV(Net Asset Value:純資産価値)のボラティリティ管理やリスク開示の透明性重視。

- BTC・ETHなど高時価総額銘柄への集中や、ステーブルコイン利回り型戦略も一部拡大。例えば、2025年に設立されたMulti-Asset Digital Index Fundが年金・保険機関間で定着し、低相関アセットプール構築を志向しています。

3.3 アロケーション経路・資産嗜好別:「Coin購入」から「システム構築」へ

実際の運用現場では、機関は暗号資産を単一銘柄投資ではなく、全体ポートフォリオの中で戦略的に区分されたサブポートフォリオとして位置づけています。主なアロケーション経路は以下の三分類です。

3.3.1 コアアセット配分(BTC/ETH)

- 「デジタルゴールド」「Web3のOS」としてBTC・ETHが機関ポートフォリオ基盤となる。

- BTCは価値保存・インフレヘッジとして活用。

- ETHはDeFi、RWA(実世界資産)、Layer2などオンチェーン経済への構造的ベット役割。

3.3.2 テーマ・高成長セクター配分

- Layer2スケーリング(例:Arbitrum)、モジュラー型ブロックチェーン(例:Celestia)、AIプロトコル(例:Bittensor)、分散型ストレージ(例:Arweave)等高β・高成長領域へ重点。

- 初期プライベート投資やVCファンドLP出資を活用し、リスク許容度の高い機関に適合。

- アルファ獲得・中長期成長ポテンシャルの追求。

3.3.3 インフラ・コンプライアンス重視型配分

- 規制カストディ(例:Anchorage)、オンチェーンリスク管理、DePIN(分散型物理インフラネットワーク)等が主対象。

- 非トークン型資産として規制優位性・長期技術価値を重視。

- 政府系ファンド・大学基金のような暗号資産インフラに戦略的視点を持つ機関に適合。

3.4 サマリー

機関タイプ・投資スタイル・アロケーション経路の横断的な分析結果から、機関暗号資産投資は「トークン購入」段階を超え、多戦略・多経路・クロスセクター型の資産配分システム構築へと進化しています。

この構造的発展は、

- デジタル資産の本質やマクロ的意味合いへの理解深化。

- 技術経路、ガバナンス体制、規制トレンドへの積極関与。

を象徴しています。今後、コンプライアンス商品拡充・インフラ成熟が進展すると、機関戦略はさらに多様化・細分化し、暗号資産のグローバル資産配分における安定的アンカー化につながるでしょう。

4. ケーススタディ

ここ1年、機関による暗号資産への関心は増し続けています。多くの上場企業・投資機関がBitcoin(BTC)やEthereum(ETH)等主要暗号資産を直接購入・ポートフォリオ拡大・長期保有で投資比率を増しています。この動きは、伝統金融資本の暗号市場への認識拡大だけでなく、Bitcoinのインフレヘッジや分散投資力にも注目が集まっていることを示します。

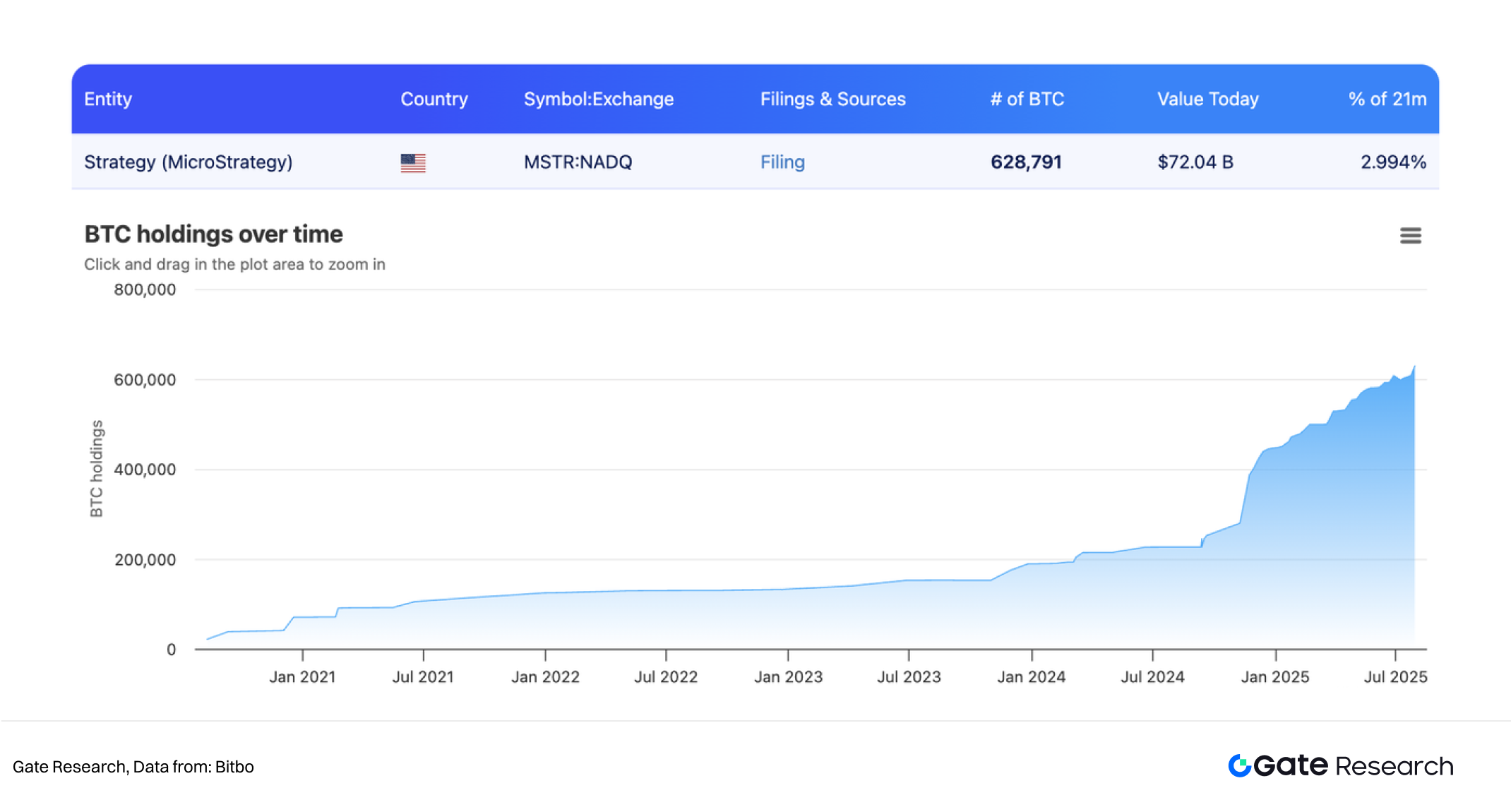

4.1 MicroStrategy

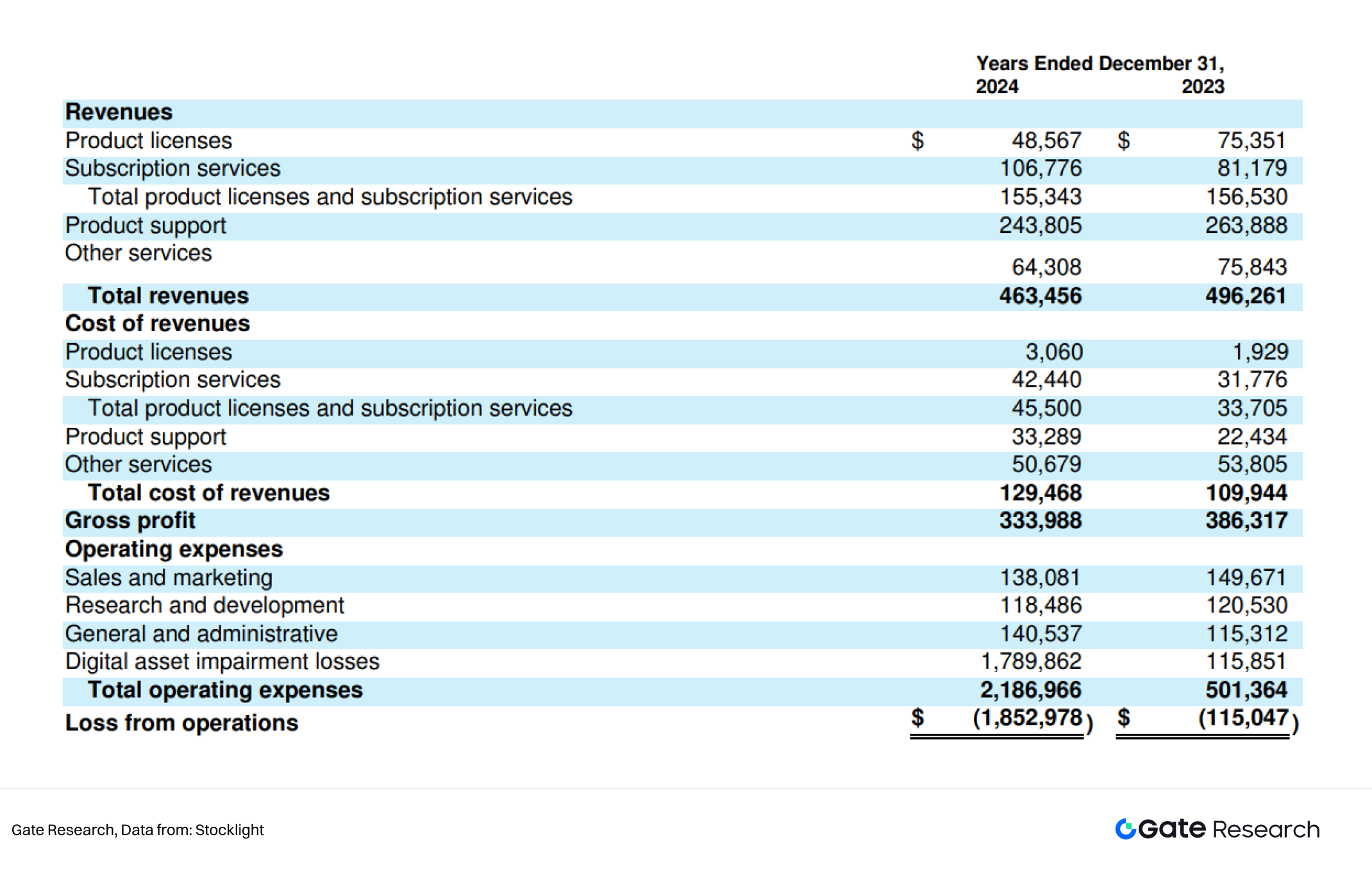

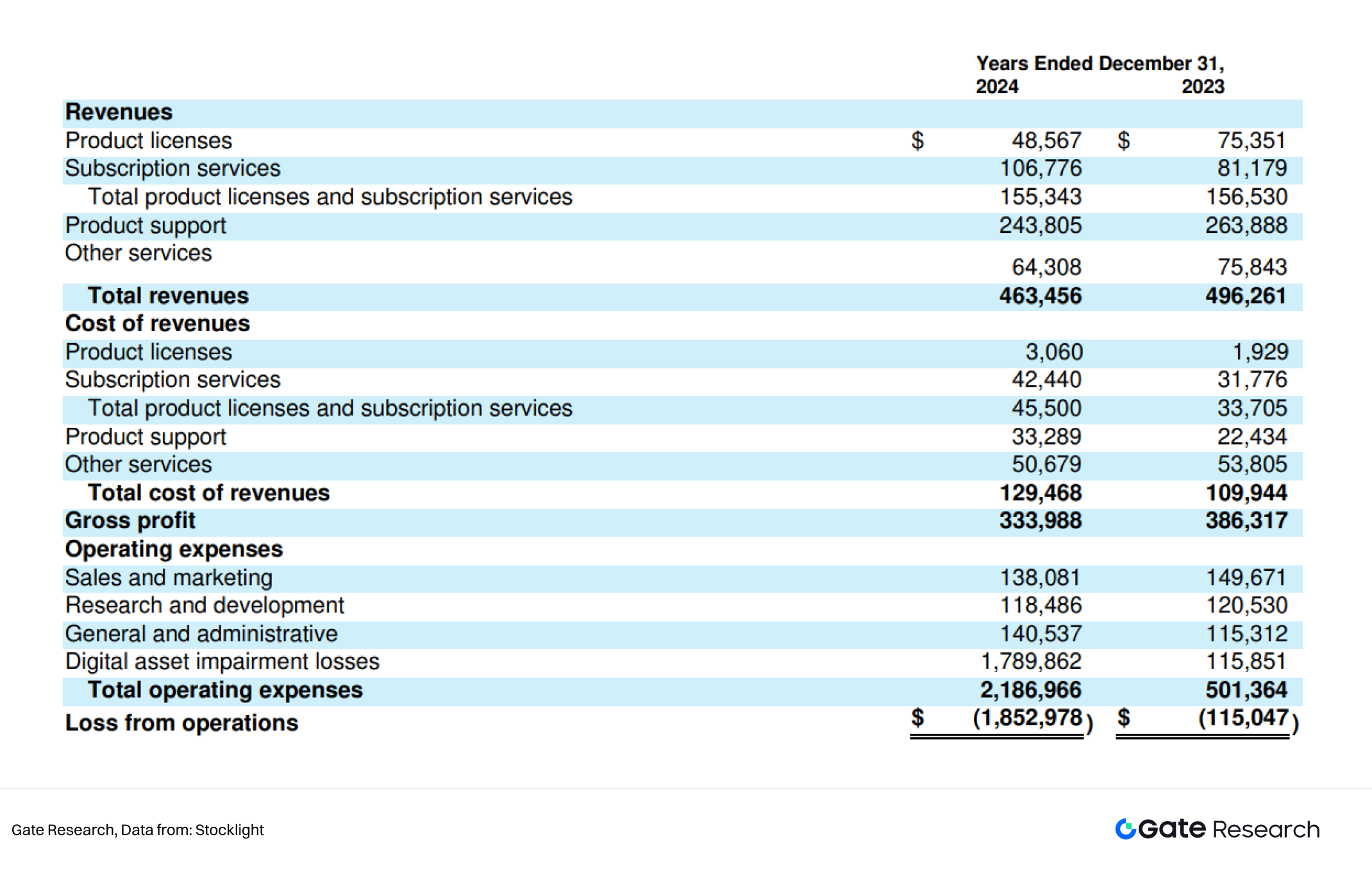

MicroStrategy(NASDAQ: MSTR)は、ビジネスインテリジェンス(BI)ソフトウェア主体で1989年に設立されたテクノロジー企業です。従来は大企業向けデータ分析基盤を提供してきましたが、過去10年はコア事業の成長が停滞し、収益性に課題を抱えていました。

マクロ経済変化やインフレ圧力、法定通貨資産の利回り低迷を受け、同社はバランスシート構造・資本運用効率の再評価に着手。

2020年、当時CEOのMichael Saylor主導で、Bitcoinを企業準備資産の中核に据える大胆な戦略転換を実施しました。

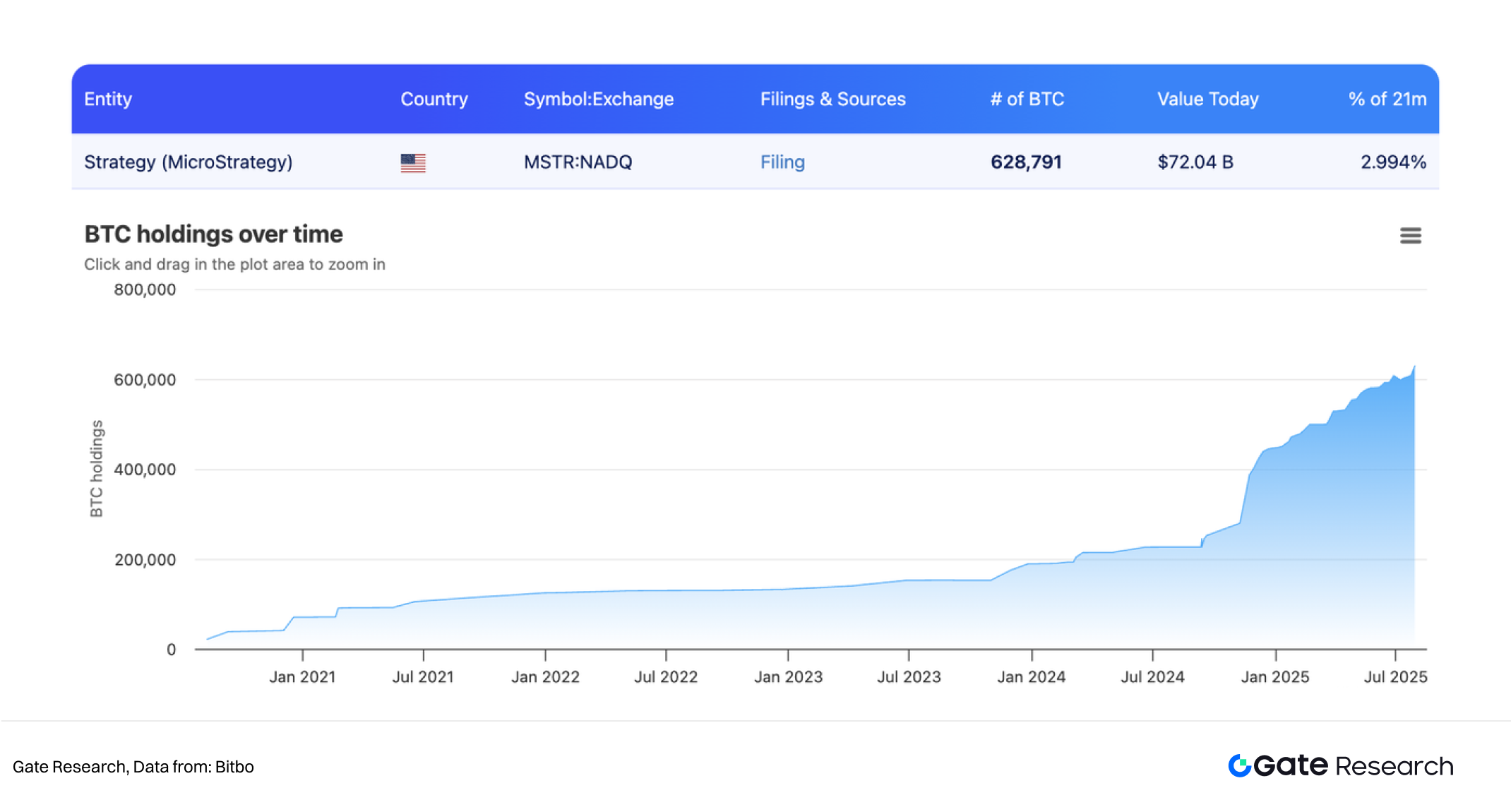

2020年8月、MicroStrategyは21,454BTCを2億5,000万ドルで初取得。その後も2020~2024年にかけて複数回追加取得し、保有BTC合計は62万枚超、取得総額は210億ドル超となっています。

こうした積極的蓄積戦略は自社資本のみならず、転換社債発行(Convertible Bond)、私募、ATM(At-The-Market)増資等資本市場調達手段による「デット+レバレッジ型」戦略も活用しました。これにより、BTCエクスポージャーとリターン拡大を目指しました。

この資本戦略は外部資本動員だけでなく、MicroStrategyを事実上のBitcoinプロキシ銘柄へと転換し、株価はBTCとの連動性を高め、投資家からはBitcoin ETF代替とみなされることも増えています。

この「企業BTC準備+資本市場調達+BTC再評価」戦略はMicroStrategyの事業構造を刷新し、2025年第2四半期決算ではソフトウェア事業の安定性維持とともに、BTC価値上昇が主な利益源となり、四半期純利益は100億ドル超、株価は年初比39%以上上昇。資本市場ポジショニングのみならず、流動性・バランスシート強化にも大きく寄与しました。

2025年7月初旬、MicroStrategyは2.46億ドルで21,021BTCを追加取得し、保有BTCは史上最高水準に迫りました。一方、その後2週間は追加取得を開示せず、市場では蓄積ペース一時減速の憶測も現れ、機関の柔軟性とリスク管理意識の高まりが見て取れます。

上場企業による大規模デジタル資産保有の先駆者として、MicroStrategyはBitcoinを企業基盤資産とするモデルを確立しました。その戦略はTesla、Square(Block)、Nexon等他社にも波及し、企業財務の暗号資産最適化議論を活発化させています。

伝統企業視点なら、MicroStrategyのアプローチは単なる投資ではなく、マクロインフレヘッジ、資本効率再構築、市場評価再獲得を狙う包括戦略となっています。現物型ETF登場や機関参入チャネル拡大を追い風に、「企業BTC準備」モデルはユニーク事例から体系的潮流へ進化し、暗号資産市場機関化の重要な参照点となりました。

4.2 Bitmine

Bloombergによれば、Bitmineは現時点で約83万3,000ETH(時価総額約30億ドル)を保有しており、Ethereum最大級の機関保有者です。従来のBTC偏重戦略とは異なり、Bitmineはスマートコントラクト、Layer2スケーリング、資産トークン化などEthereumエコシステムの長期成長性に強い確信を持ち、大規模なETHポジションを構築しています。

4.3 Metaplanet

日本の上場企業Metaplanetは、最近463BTC(約5,370万ドル)を追加取得し、保有BTCを増やしました。アジア市場で新興Bitcoin投資家の代表として、Metaplanetの積極的な蓄積は、日本の規制枠組み明確化と連動し、他のアジア企業が戦略的資産配分転換を検討するきっかけとなり得ます。

4.4 Sequans・GameSquare

Bitcoin以外にも、複数企業が主要暗号資産への分散投資を進めています。Sequansは最近85BTC追加取得し、総保有BTCは3,157枚に。GameSquareは2,717ETH追加で、合計15,630ETH保有。こうした動きはBTC・ETH両軸でポートフォリオ最適化を追求する機関投資家の動向を示し、Solana等新興チェーンへの関心拡大は次世代Layer1領域への注目が高まっていることを意味します。

今後の展望

規制明確化・インフラ成熟加速を背景に、機関投資家の暗号資産市場参入はかつてない規模・深度で進行中です。この流れは一時的なものではなく、マクロヘッジ需要、ポートフォリオ最適化、技術進化期待に根ざした戦略的選択です。暗号資産の低相関性、高リターン期待、ブロックチェーンの金融基盤化が機関参入の核心ドライバーとなっています。

パフォーマンス面では、市場特有のボラティリティにもかかわらず、Bitcoin・Ethereum等主要銘柄は複数サイクルを通じて長期リターンを示しました。ETF拡大、オンチェーンファンド戦略のアウトパフォーム、低相関環境下でのマルチストラテジーファンドの堅実性など、機関配分の有効性が実証されています。

今後、機関による暗号資産参入はより多様・体系化されます。例えば:

- ETF・仕組み商品経由のエントリー。

- RWA(実世界資産)とオンチェーン証券発行の統合。

- エコシステム内でバリデータノード運用やプロトコルガバナンスへの積極参加。

- AI駆動型オンチェーン戦略実行プラットフォームの導入。「モデルによる投資」の実現。

これらは、暗号資産市場が従来の資本流入段階から、機関統合とガバナンス変革へ深く進化しているシグナルです。

進化過程で、先行機関は金融投資家のみならず、新たな金融秩序の設計者・推進役も担っていきます。暗号資産はもはや投機家の「フィールド」ではなく、現代金融システムの不可欠な構成要素となりつつあります。

参考文献

- EY, https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-us/insights

- Our World Data, https://ourworldindata.org/grapher/consumer-price-index

- Stocklight,https://stocklight.com/stocks/us/nasdaq-mstr/microstrategy/annual-reports

- Bitbo, https://bitbo.io/treasuries/historical

Gate Researchは、テクニカル分析、市場動向、産業リサーチ、トレンド予測、マクロ経済政策分析などを網羅し、読者に深いコンテンツを提供するブロックチェーン・暗号資産リサーチプラットフォームです。

免責事項

暗号資産市場への投資は高リスクを伴います。利用者は必ず自身でリサーチを行い、資産・商品の性質を十分に理解した上で投資判断をしてください。Gateは、こうした判断に起因する損失・損害について一切責任を負いません。

参考文献

Gate Researchは、テクニカル分析、市場動向、産業リサーチ、トレンド予測、マクロ経済政策分析などを網羅し、読者に深いコンテンツを提供するブロックチェーン・暗号資産リサーチプラットフォームです。

暗号資産市場への投資は高リスクを伴います。利用者は必ず自身でリサーチを行い、資産・商品の性質を十分に理解した上で投資判断をしてください。Gateは、こうした判断に起因する損失・損害について一切責任を負いません。

暗号資産の世界へのゲートウェイ、Gateに登録して新たな視点を手に入れましょう