去中心化機器人智能的新典範

數十年來,機器人始終專注於結構化工廠環境中的重複性任務,其功能高度專業化。隨著人工智慧技術的革命性進展,現今機器人已能理解並執行用戶指令,靈活適應各類動態環境。

我們正迎來高速成長的新時代:根據花旗集團預估,至2035年,全球將部署13億台機器人,其應用範圍正從工廠不斷拓展至家庭及多元服務產業。與此同時,摩根士丹利預測,到2050年,單單人形機器人市場規模可達5兆美元。

儘管產業迅猛擴張帶來龐大市場機會,卻同時伴隨集中化、信任、隱私與可擴展性等核心挑戰。Web3技術正以去中心化、可驗證、隱私保護和合作型機器人網絡,為上述難題帶來嶄新解方。

本期我們將深入剖析AI機器人價值鏈演進,重點聚焦人形機器人,並探討AI機器人攜手Web3所開啟的獨特機遇。

AI機器人價值鏈洞察

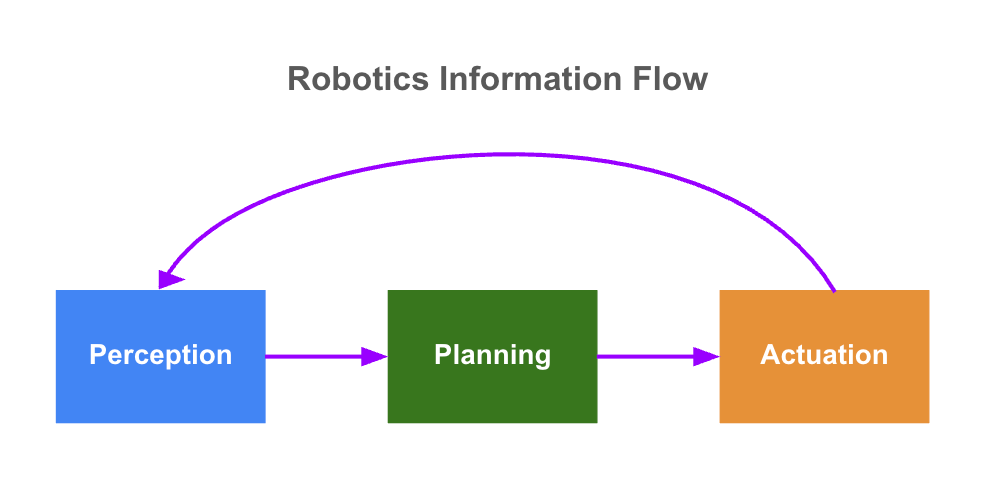

AI機器人價值鏈可劃分為硬體、智慧、資料及智慧體四大關鍵層級。這四個層級彼此賦能,使機器人能於複雜現實場域中實現「感知-推理-行動」整合模式。

近年來,產業領導者如Unitree、Figure AI在硬體層級取得突破性進展;然而在非硬體層級,依舊面臨高品質資料集不足、缺少通用基礎模型、跨型態協作困難及邊緣運算能力有限等挑戰。因此,未來最大創新空間將聚焦於智慧、資料及智慧體層級。

硬體層級:「本體」

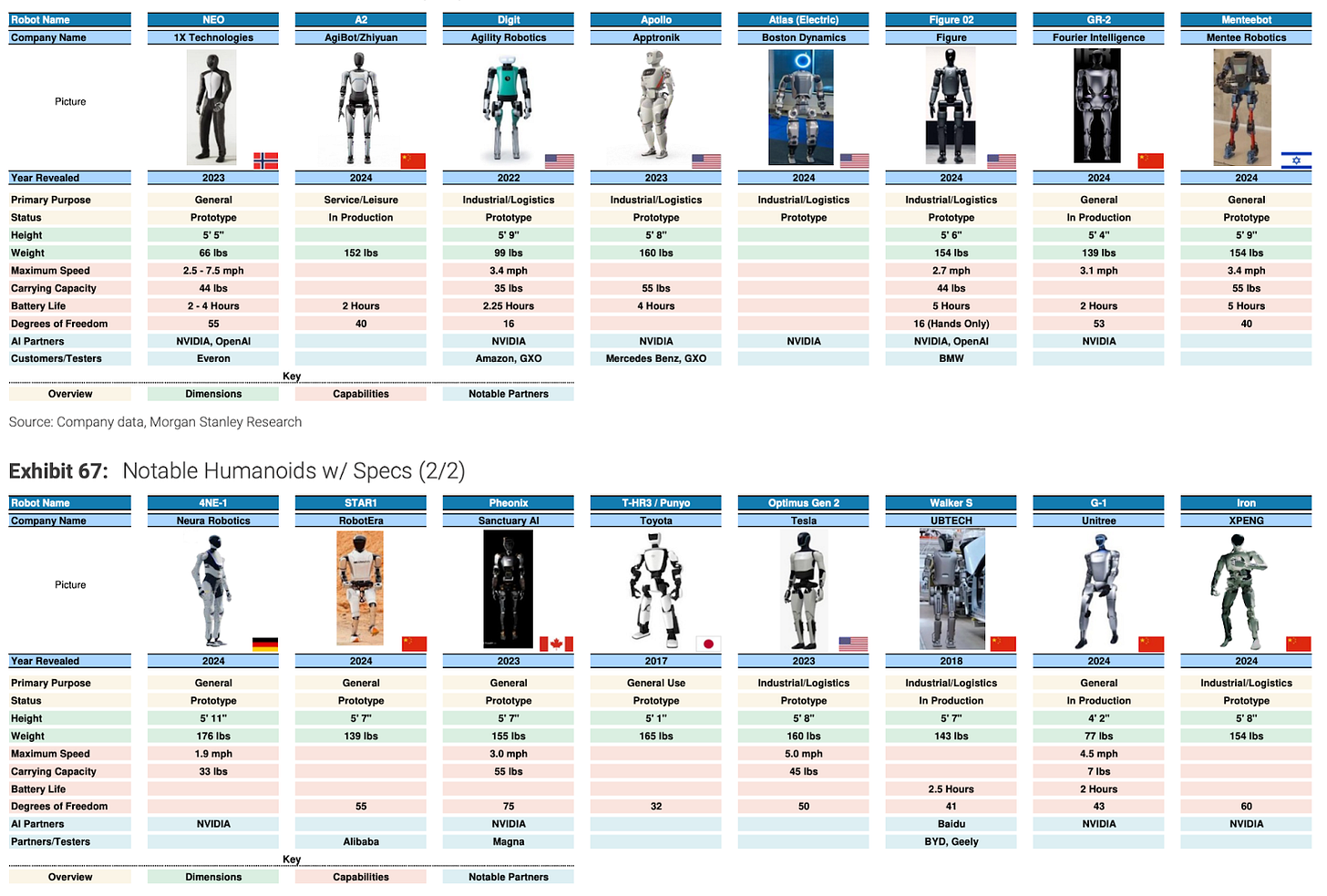

現今,現代機器人「本體」組裝與部署愈加便捷。市場上已推出逾100種人形機器人,包括 Tesla Optimus、Unitree G1、Agility Robotics Digit 及 Figure AI Figure 02 等代表作。

資料來源:摩根士丹利《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》

這波突破仰賴三大關鍵部件技術革新:

- 驅動器︰作為機器人「肌肉」,將數位指令轉為高精度運動。高效馬達提升能效和動作精準度,介電彈性體驅動器(Dielectric Elastomer Actuator,DEA)支援精細作業,大幅提升靈活度。例如 Tesla Optimus Gen 2 擁有22自由度(DoF),Unitree G1同樣展現接近人類手腳的靈巧度與強大機動性。

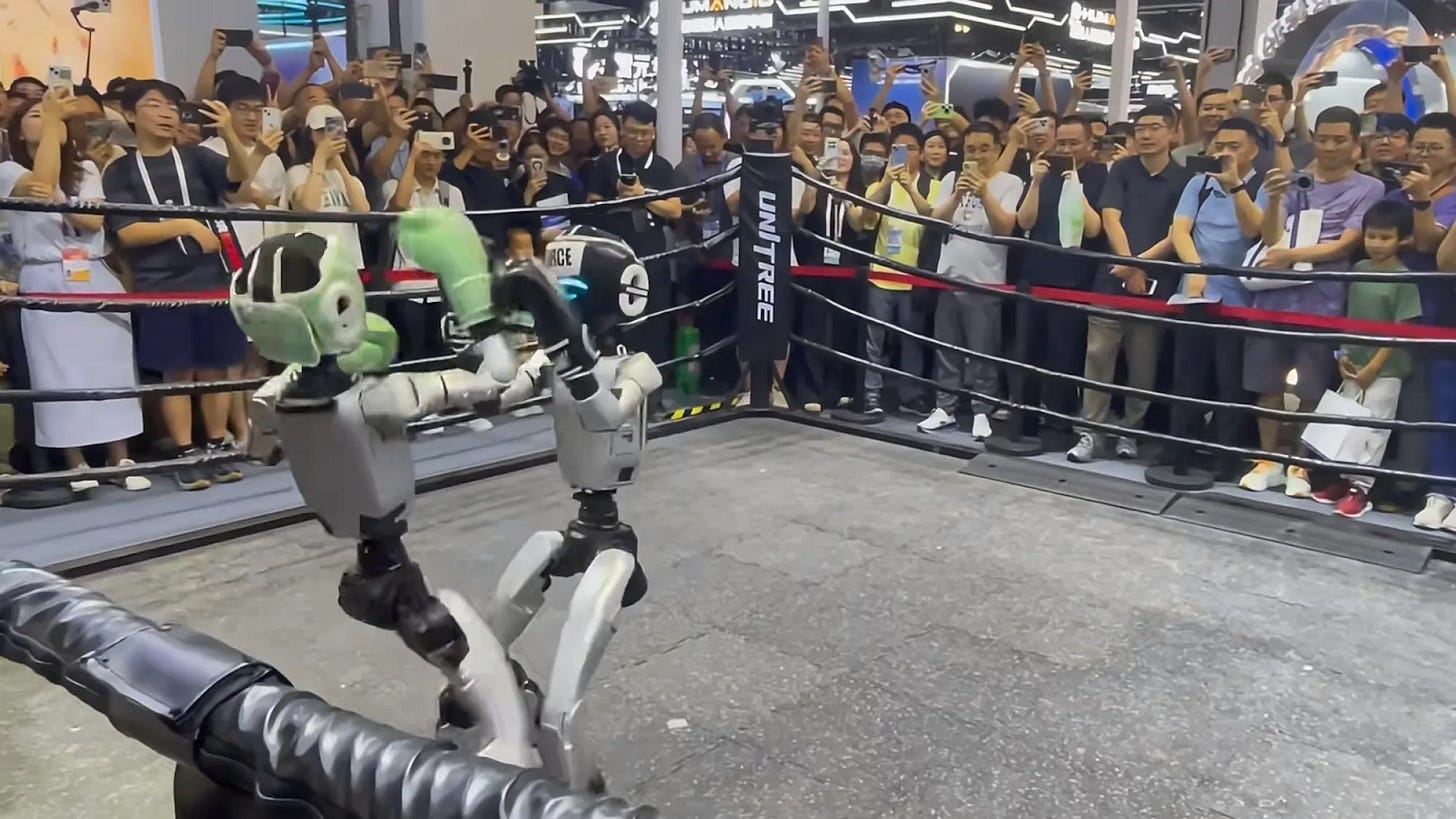

資料來源:Unitree最新人形機器人在WAIC 2025現場拳擊表演

- 感測器︰高端感測器賦予機器人以視覺、雷射雷達/雷達、觸覺與音訊,全方位解析環境,支援安全行走、精密操作與場景感知。

嵌入式運算︰終端設備的CPU、GPU及AI加速器(如TPU〈張量處理單元〉、NPU〈神經網路處理單元〉)即時處理感測資料並運行AI模型,驅動自主決策。高速低延遲連線促進機器人高效合作,邊緣—雲端混合架構則有助於彈性擴展算力。

智慧層級:「大腦」

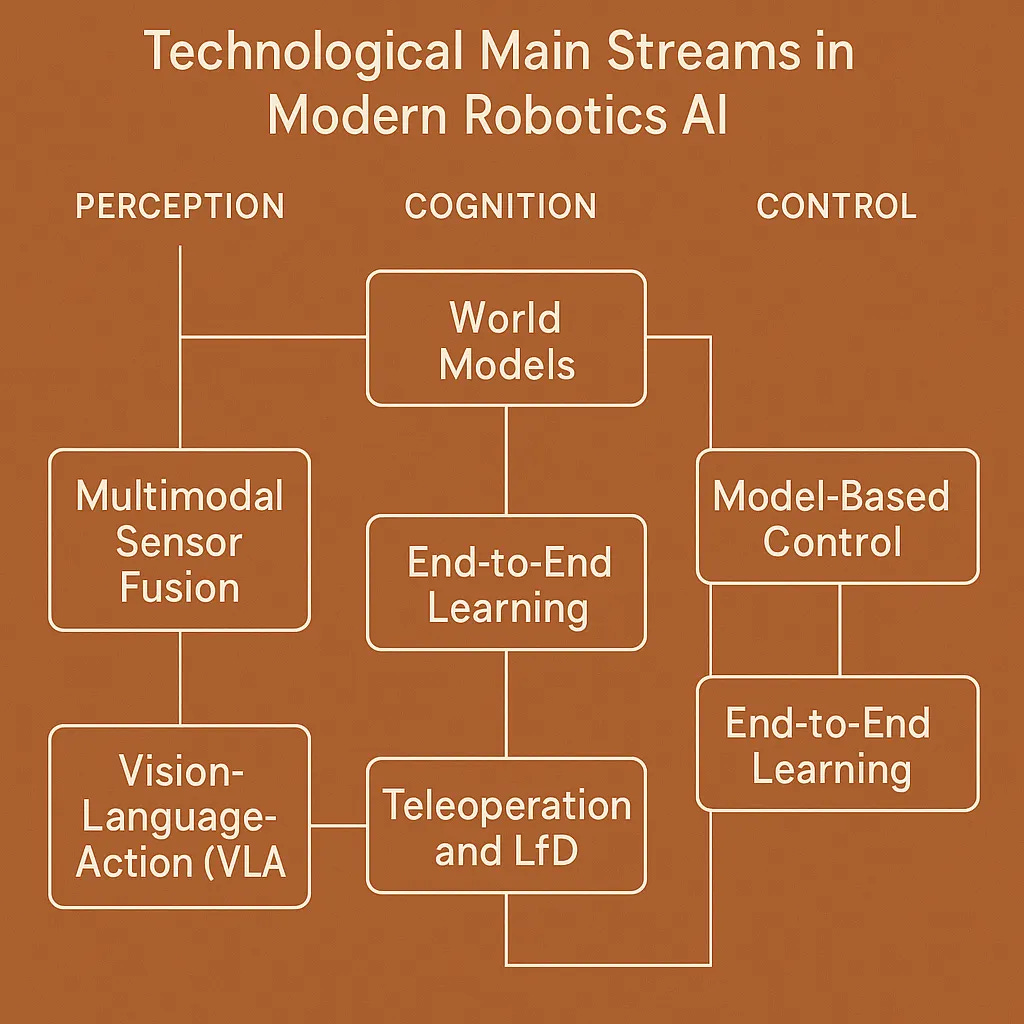

隨著硬體不斷成熟,產業核心已轉向「機器人大腦」的建構:發展強健基礎模型與智慧控制策略。

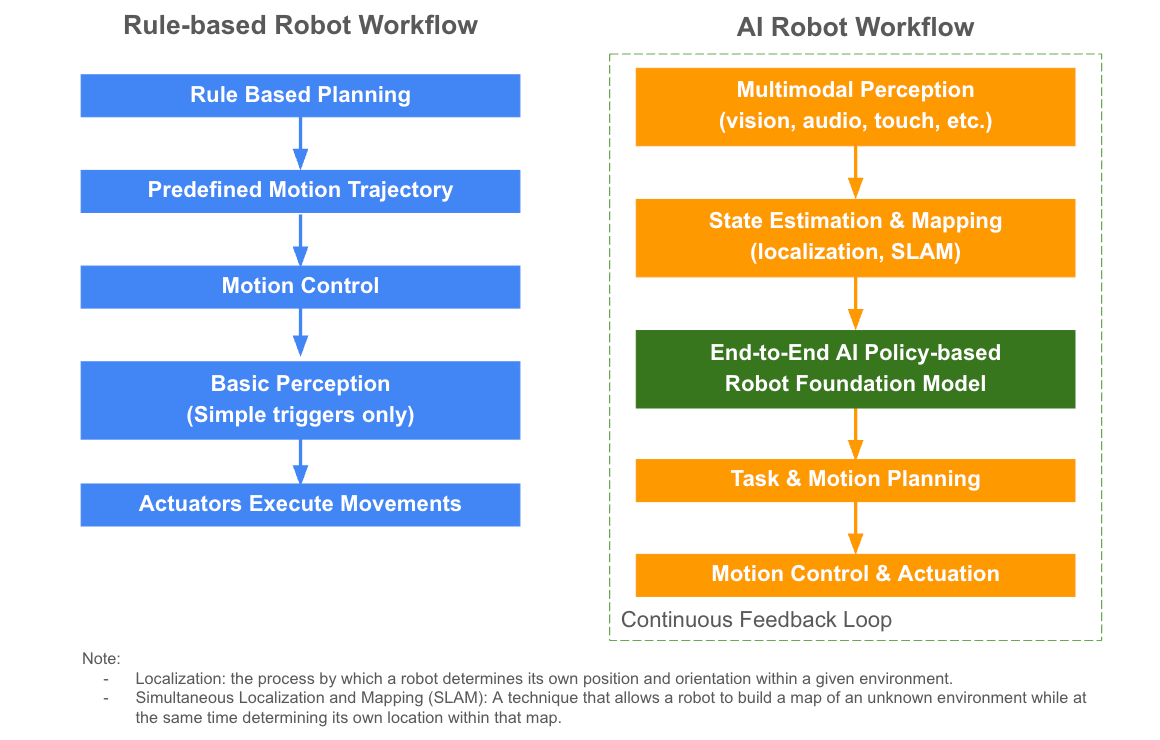

在AI技術尚未普及之前,機器人多依賴規則自動化及預設動作,智慧與自適應能力有限。

現階段,基礎模型逐漸應用於機器人領域。然而通用大型語言模型(LLM)仍無法完全滿足需求,機器人需於動態物理環境下實現「感知-推理-行動」。產業因此專注開發端對端、策略導向的機器人基礎模型。這些模型賦予機器人:

- 感知:取得多元原始多模態感測資料(如視覺、觸覺、音訊等)

- 規劃:推估系統狀態、重建環境地圖、理解複雜指令——將感知資訊直接轉為即時動作,全程最小化人工介入

行動:產生運動規劃並發出控制指令

此類模型可習得於複雜環境與真實世界互動的共通「策略」,讓機器人廣泛適應多任務,全面提升智慧與自主性。進階模型導入即時反饋機制,推動機器人由實地經驗獲得學習,不斷強化動態場域下的適應力。

目前主流機器人基礎模型架構為Vision-Language-Action Model(VLA),VLA模型將感官輸入(主要為視覺和自然語言指令)直接對應操作行為,驅動機器人根據「所見」「所聞」做出精準反應。典型案例包括Google RT-2、NVIDIA Isaac GR00T N1、π公司 π0等。

為提升這類模型效能,產業常同時整合多元路徑:

- 世界模型:內建物理環境模擬,協助機器人學習複雜行為、預測結果並制定最佳決策。Google最新Genie 3實現極為多樣的互動式場景生成。

- 深度強化學習:機器人透過反覆試誤機制,優化行動策略。

- 遠端操作:支援遠距控制與資料採集作業。

模仿學習:讓機器人透過模仿人類行為快速學會新技能。

下圖展示多項技術於機器人基礎模型之協同應用概念:

資料來源:World models: the physical intelligence core driving us toward AGI

近期,開源創新如π0、NVIDIA Isaac GR00T N1等推動基礎模型突飛猛進。但當前多數機器人基礎模型依然中心化、未開源。Covariant、Tesla等公司基於獎勵機制不足,普遍保留專有程式碼和資料集。

開放度不足阻礙機器人平台間的合作與互操作,產業迫切需要安全透明的模型共享、區塊鏈上社群治理準則及跨型態互操作層,為建立信任、促進合作與推動技術創新鋪路。

資料層級:「大腦」的知識基礎

高品質機器人資料集須兼具數量、品質與多元性三大要素。

目前產業資料集規模遠落後於需求。例如,OpenAI GPT-3訓練所用tokens高達3000億,而最大開源機器人資料集Open X-Embodiment僅涵蓋22種機器人、約100萬筆真實軌跡,量級差距極為明顯。

專有模式如Tesla資料中心(由員工透過動作捕捉生成訓練樣本)雖能蒐集大量實際動作資料,卻受限於成本和多樣性,難以規模化推展。

機器人領域資料來源主要分為三類:

- 網路資料:資料量龐大、易於擴充,屬觀察型資料,卻缺乏傳感-運動信號。運用GPT-4V、Gemini等視覺-語言大模型做預訓練可取得豐富語義和視覺概念,影音資料結合動作標註將原始內容轉化為訓練資料。

- 合成資料:仿真產生,適合快速大規模實驗與多場域測試,但「仿真-現實落差」使其難以完全還原真實世界複雜度。業界一般以領域適應(包含強化學習、隨機化、對抗學習)與仿真-現實轉換,逐步彌補並微調模型。

真實資料:雖然成本高昂但極其關鍵,為模型落地與全流程閉環核心。優質資料通常包含第一人稱視角感知(即機器人「所見」)與精確動作軌跡。資料採集多透過人類示範、VR、動作捕捉、力學教學等遠距操作,確保模型習得真實場域下的行為。

研究顯示,結合網路、真實及合成資料訓練,較單一來源有效且泛化性能更強。

此外,在資料多樣性、模型泛化與不同任務/機器人型態適應能力等層面,開放資料平台與合作共享皆至關重要。建構跨型態資料集有助驅動更強基礎模型誕生。

智慧體層級:「物理AI代理」

「物理AI代理」逐步於現實世界落地,推動產業發展關鍵在於持續模型微調、動態學習與型態適應。

推動「物理AI代理」的革新方向包括:

- 持續學習與自適應基礎設施:透過即時回饋與部署經驗共用,機器人不斷優化自身能力

- 自主型代理經濟體:機器人作為獨立經濟實體,在點對點市場上交易運算、感測等資源,並以服務換取代幣收入

- 多智慧體系統:新世代平台以及演算法支援大規模機器人團隊合作,優化集體決策

AI機器人x Web3:開拓嶄新市場格局

AI機器人於真實應用中,面臨中心化資料/模型孤島、信任與溯源不足、隱私合規風險、互操作壁壘等問題,導致創新及規模推進受阻。

AI機器人領域四大痛點

集中化資料與模型孤島

機器人迫切需求大規模、多元資料集,但現有資料與模型開發高度集中、孤立且成本高,適應性與彈性有限。於複雜場景時,機器人常因資料單一、模型韌性不足而表現欠佳。

信任、溯源與可靠性不足

資料、模型及機器人操作環節欠缺透明、可稽核記錄,信任與問責困難,影響用戶、監管與企業採用意願。

隱私、安全與合規壓力

醫療、家事等敏感應用場景對隱私及合規要求極高,特別是在GDPR等嚴格法規地區。中心化架構難以支援高度安全及隱私保護的AI合作,資料共享受限,創新受阻。

可擴展性與互操作性不足

機器人在資源共享、協同學習及跨平台整合等面向遭遇瓶頸,難發揮網絡效應,跨機器人能力移轉困難。

AI Robotics x Web3:結構創新驅動投資新動能

Web3技術以去中心化、可驗證、隱私保護及合作網絡,從根本解決上述挑戰,為新興市場開啟投資新契機:

- 合作開發民主化:獎勵機制推動合作,促進機器人資料與模型共同開發,智慧體協同進化

- 可驗證溯源與責任制:區塊鏈保障資料/模型來源、機器人身份與行為紀錄不可竄改,強化信任及合規水準

- 隱私保護合作:運用先進密碼學,機器人能聯合訓練並共享成果,無須揭露專有或敏感資料

- 社群型治理:DAO實現區塊鏈上透明政策,共同監管機器人運作

- 跨型態互操作:開放區塊鏈架構推動多平台機器人無縫互通,降低開發門檻,加速能力遷移

- 自主型代理經濟體:Web3基礎設施驅動機器人自主參與點對點交易、協商與代幣化市場

去中心化物理基礎設施網路(DePIN):區塊鏈P2P共享運算、感測、儲存與連線資源,顯著提升網路彈性及擴展力

下列前瞻專案展現領域創新與發展動能,資訊僅供參考,不構成任何投資建議。

去中心化資料及模型開發

Web3平台以獎勵為導向,協助開發者透過動作捕捉、感測器共享、影音上傳、資料標註、合成資料產生等方式貢獻資料和模型。多方合作大幅提升資料集多樣性及代表性,優於單一企業模型。去中心化架構擴展極端應用場景,持續強化複雜環境下機器人能力升級。

典型案例:

- Frodobots:群眾外包機器人遊戲真實資料集,推出Earth Rovers人行道機器人及全球「Drive to Earn」方案,產生FrodoBots 2K Dataset,涵蓋超過10座城市、近2000小時的機器人遠端行駛、多元攝影、GPS、音訊及操作資料。

- BitRobot:Frodobots Lab與Protocol Labs聯手打造,基於Solana、採子網架構的加密合作平台。每個子網為開放挑戰,參與者提交模型或資料即獲代幣獎勵,促進全球共創與機器人開源創新。

- Reborn Network: 開放型AGI機器人生態基礎建設。Rebocap動作捕捉服可讓任一用戶記錄並變現自身動作,加速人形機器人高階能力資料公開。

- PrismaX: 去中心化視覺資料基礎設施,集結全球社群,落實資料多元與真實性。平台透過嚴謹驗證及獎勵,推動視覺資料擴大規模,為機器人訓練構建堅實資料底座。

資料溯源與可靠性證明

區塊鏈為機器人生態系帶來端對端透明與責任追溯。其確保資料與模型溯源、身份和實體位置認證、操作歷史及貢獻者全流程紀錄。合作驗證、區塊鏈上聲譽系統與質押機制共同守護資料與模型品質,防堵低品質/虛假內容。

典型案例:

- OpenLedger: AI區塊鏈基礎設施,依社群資料集訓練與部署專屬模型。Proof of Attribution機制確保資料貢獻者獲得公平獎勵。

資料代幣化授權與變現

Web3原生智慧財產權工具支援專業資料集、機器人能力、模型與智慧體的代幣化授權。貢獻者可將授權條款寫入智慧合約,資料或模型於每次存取/變現時自動分潤,構建公平公開的資料與模型市場。

典型案例:

- Poseidon: Story團隊孵化,打造全方位去中心化資料層,依託Story Protocol為AI訓練提供合規授權資料。

資料隱私保護型方案

醫院、飯店、家庭等產出的高價值資料難以公開,但能大幅提升基礎模型效能。結合加密科技將私有資料資產化、可追蹤及變現,同時保障隱私。可信執行環境(TEE)、零知識證明(ZKP)等技術支援在不揭露原始資料下的安全計算與驗證,讓AI能合規訓練敏感分散式資料。

典型案例:

- Phala Network: 開發者可將應用部署於TEE,實現機密AI運算及資料處理。

開放透明治理

機器人訓練多仰賴專有黑箱系統,缺乏透明與彈性。可驗證、開放治理對風險管理與強化用戶、監管、企業信賴至關重要。Web3使社群合作開發與監管開源機器人智慧成為可能。

典型案例:

- Openmind: 推出開放AI原生軟體堆疊,賦能機器人合作。最新ERC7777標準,建立安全、透明、可擴展的「人機共融社會」,整合身分管理、規則制定、參與者註冊移除及其權責協議。

結語

展望未來,AI機器人結合Web3將大幅推動自主系統規模合作與持續進化。預計3至5年內,隨著硬體革新及去中心化資料協同,AI模型潛能將迎來質變,促進飯店、物流等多產業垂直智慧體問世,開啟嶄新市場藍海。

然而,AI機器人結合加密科技亦充滿挑戰:獎勵機制必須公平且能防止濫用,系統架構變得愈加複雜,必須具備強大與可擴展解決方案以因應多元機器人型態。隱私保護技術必須真正可靠,方能獲得市場信賴,特別是在涉及敏感資料時。此外,監管情勢急遽變化,企業需靈活應對、多區合規。唯有妥善控管風險並落實可持續收益,產業方能穩健發展並廣泛應用。

讓我們共同關注、積極參與創新浪潮,攜手促進產業進化,搶占高速成長市場戰略先機。

機器人創新之路,需要產業共同努力。

特別感謝 Chain of Thought《Robotics & The Age of Physical AI》為本次研究提供寶貴參考與啟發。

免責聲明:

- 本文轉載自 [merakiki.eth],著作權歸原作者 [@merakikieth“>merakiki] 所有。如對轉載內容有異議,請聯繫 Gate Learn 團隊,平台將即時協助處理。

- 免責聲明:本文內容僅代表作者個人立場,不構成任何投資建議。

- 本文譯文由Gate Learn團隊原創,未經授權禁止複製、傳播或抄襲。

相關文章

Arweave:用AO電腦捕捉市場機會

即將到來的AO代幣:可能是鏈上AI代理的終極解決方案

深度分析:AI和Web3能創造什麼樣的火花?

思維網路:全面同態加密和重質押,讓AI專案安全觸手可及

關於GT-協議你需要了解的一切