人工智慧代理市場地圖:炒作已結束,技術仍在持續進步

摘要速覽

- AI Agent 市場因代幣價格暴跌而熱度降溫,但底層技術開發仍持續穩步推進。DeFAI 賽道憑藉產品實際落地及客製化鏈上功能,再度獲得資本青睞。

- 針對具體場景優化的專用智能體開始取代過往的通用型 Agent,Virtuals 等專案也積極建構基礎設施,促進智能體之間的互聯與協作。

- 打造能讓智能體高效溝通與協作的基礎設施,將成為下一階段創新重點。

1. 熱度消退,技術持續演進

加密產業在多個層面融合了 AI 技術,當中以 AI Agent 獲得高度關注。與 Agent 相關的代幣市值一度達 160 億美元,顯示市場極大興趣。然而熱度未能持續,大部分專案未達開發預期,代幣價格自高點回落逾 90%。

價格回落並不代表技術退步。AI Agent 依然是加密技術的重要賽道,關於其實際應用的討論持續深入,團隊亦積極嘗試各種創新方案。本報告將系統性梳理 AI Agent 在加密領域的作用及未來可能的演化趨勢。

2. 熱潮消退後的 AI Agent 生態新格局

2.1. 早期 AI Agent 專案逐步退場

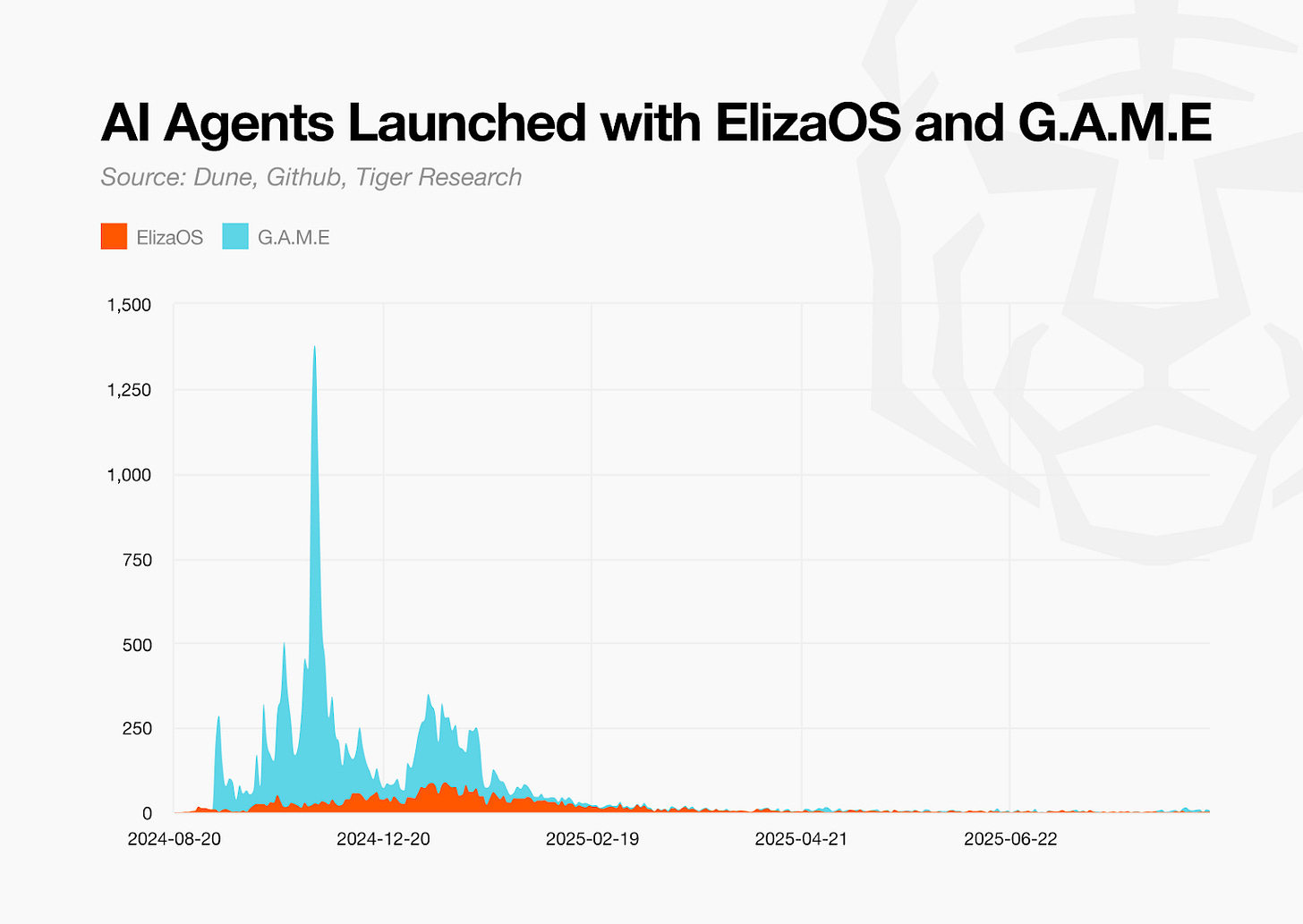

AI Agent 賽道自 2024 年底在加密領域快速升溫。ai16z 團隊的 ElizaOS 與 Virtuals Protocol 的 G.A.M.E 開發堆疊,大幅降低了開發門檻。DAOS.fun 和 Virtuals Fun 等平台為 Agent 代幣化提供便利管道,專案開發至上線週期大為縮短,市場情緒高漲,Agent 專案大量湧現。

多數專案描繪宏觀的 AI 技術藍圖,投資人因期待創新服務而拉高代幣估值。然而實際上,這類產品多僅基於 OpenAI 或 Anthropic 的基礎模型進行微調或提示工程,僅於 X 或 Telegram 打造高階聊天機器人,並未真正形成獨立服務。專案雖宣稱創新與技術差異化,但實際表現與迷因幣(memecoin)無本質差異。

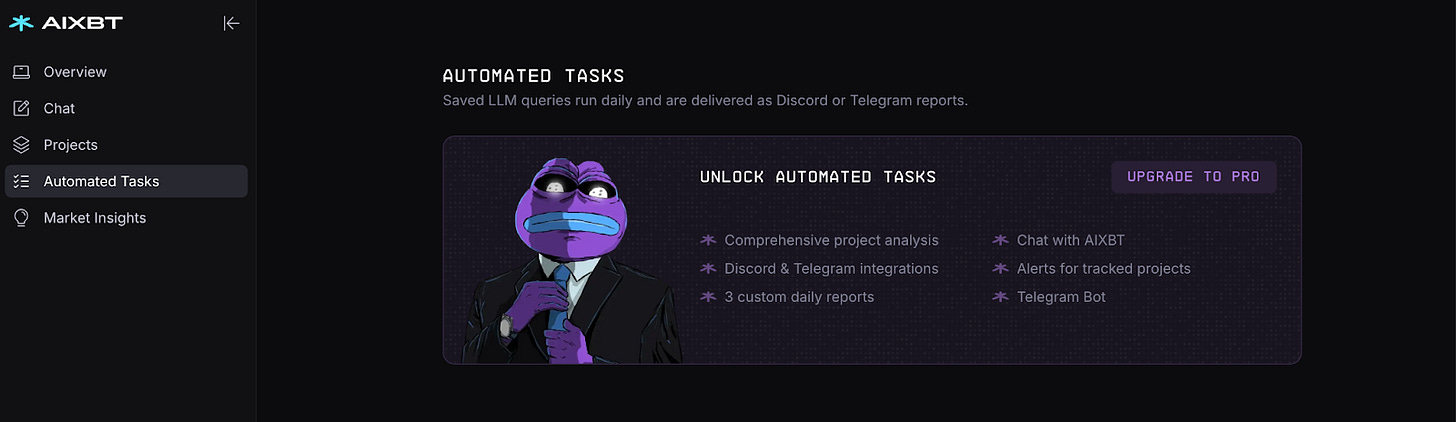

來源:aixbt

部分專案實現一定突破。例如 aixbt 與 Soleng 部分完成路線圖並實際推出服務,透過代幣門檻讓持幣者享有專屬權益,前者提供專案分析報告,後者分析 Github 程式庫,協助投資決策。

但即使這些案例相對成功,也仍難擺脫獲利模式單一造成的結構性困境。僅靠代幣價格上漲來獲利極度脆弱,且技術競爭力遠不及 Web2 頭部企業,隨著代幣價格下滑,營運資金告罄,絕大多數專案已終止服務。

2.2. DeFAI 專案重燃板塊希望

AI Agent 技術曾被市場寄予過高期望,歷經回調後,DeFAI 賽道因落地價值再度受到關注。DeFAI 智能體能夠 24 小時自動執行投資策略,且可透過自然語言指令方便進入複雜的 DeFi 服務。該領域曾為初期 AI Agent 敘事主軸,多數專案停留於規劃階段、落地困難,市場熱度一度消退。近期產品成功上線,重燃投資預期。

代表專案包含 Wayfinder 與 HeyAnon。Wayfinder 以專用 AI 智能體「Shells」實現鏈上操作,Shells 內建專用錢包,可直接完成鏈上交易。系統採多 Agent 架構,包含交易 Agent、永續型 Agent 及合約 Agent,各自聚焦於不同投資策略自動化,使用者可輕鬆操作基本跨鏈,也能一鍵完成基差套利、槓桿定期定額(DCA)等複雜策略。

2.3. 從單一智能體邁向智能體網絡

早期 AI Agent 專案主推「通用型 Agent」,試圖涵蓋各種功能,此模式重融資、輕技術,大量規劃意在吸引市場注意,最終於實際應用中暴露諸多不足。

現今 Agent 生態明顯轉向,開發者認知到通用型 Agent 的多項侷限,正積極推動專用智能體細分協作。

Virtuals Protocol 的 ACP(Agent Commerce Protocol,智能體商業協議)即代表此趨勢,為不同智能體間的通訊與任務協作訂立統一標準架構。Theoriq 及 General Impression 也正積極打造智能體互通基礎設施。市場重心已由單一智能體的價值,轉向智能體生態系統整體價值極大化。

3. AI Agent 市場未來展望

AI Agent 在早期熱潮退燒後仍持續推陳出新。投機熱潮後,專案方依舊以 AI Agent 持續創新功能與服務,未來兩大轉變值得特別留意。

首先,AI Agent 正成為專案核心基礎設施,不再僅是獨立子賽道,而是深度融入各類加密專案之必備功能。例如區塊鏈資料平台 Nansen 開發研究型 Agent,協助用戶更有效率地探索鏈上複雜資料,DeFi 專案亦導入 Agent 降低使用門檻。AI Agent 將成為連結用戶與區塊鏈的主要接口,而非可有可無的附加功能。

其次,Agent 商業生態將不斷壯大。隨著 AI Agent 成為標準能力,各智能體之間以及人與智能體間的互動將常態化。安全交易協議與信任機制也成為基礎需求,Virtuals Protocol 的 ACP 等專案正為此構建基石。

上述變革將大幅簡化加密產業複雜度,明顯提升用戶體驗,並創造新的經濟成長空間。

聲明:

- 本文轉載自 [Tiger Research Reports],版權歸原作者 [Jay Jo)] 所有。如對轉載有疑慮,請聯繫 Gate Learn 團隊,我們將協助處理。

- 責任聲明:文中觀點僅代表作者個人意見,並不構成投資建議。

- 本譯文由 Gate Learn 團隊製作,除非另有註明,禁止抄襲、散布或侵權使用本譯文。

相關文章

Solana需要 L2 和應用程式鏈?

Sui:使用者如何利用其速度、安全性和可擴充性?

錯誤的鉻擴展程式竊取分析

在哪種敘事中最受歡迎的掉落?

由幣安實驗室支持的必試專案,提供額外權益質押獎勵(包括分步指南)